こんにちは!ももこです!

1歳半検診 のこんな話を聞いたことはありませんか?

1歳半検診は、これまでの定期健診と違うってほんと?

発達状態のチェックがあるらしいけど、何をするんだろう…

1歳6ヶ月〜2歳の間に行われる1歳半検診では、運動機能や言語の発達状況のチェック があります。

発達状況なんて人それぞれですが、発達できてないと診断されると不安になってしまいますよね。

そこで今回は私が実際にやっている1歳半検診の練習と、1歳3ヶ月の息子の発達状況を紹介します!

練習のコツや使っているグッズも紹介するので、参考にしてください!

- 1歳半検診の発達チェックの内容を知りたい

- どういう練習をすればいいのか分からない

- 1歳3ヶ月児の発達状況が知りたい

1歳半検診はチェック項目が多くなる

1歳半検診は、これまでの定期検診と比べるとチェック項目が多くなります。

身体の発育状況のチェックに加えて、運動機能などの発達状況のチェックが加わります。

発育チェック:身体測定や歯科検診

発達チェック:発話や運動機能の確認

発達チェックの方法は市町村によって多少変わりますが、以下の方法が一般的です。

積み木

積み木を使ったチェック方法です。

積み木を積み重ねていけるかどうかで、指先の運動機能の発達を確認します。

指差し

動物や車などの絵を使って、「ワンワンはどれ?」など指示されたものを指差しできるか確認します。

言葉を理解しているか、発話ができるかのチェックです。

単語の理解度の確認

「パパ」「ママ」「バイバイ」などの意味のある単語を理解しているか、コミュニケーションが取れるかを確認します。

声かけに対する反応や、「バイバイして」など指示された行動をできるかのチェックです。

身体的な発育状況

それでは我が家の1歳3ヶ月の息子の、身体的な発育状況を紹介します。

- 2021年5月生まれの男の子

- 身長:74.0cm

- 体重:9.7kg

- 歯:6本(上4本、下2本)

食事はしっかり食べる方で、保育園でもおかわりをもらっているそうです。

歩くことも特に問題はなく、300mくらい連続で歩けています。

すこし走るようにもなりました!

ちなみに同じ1歳3ヶ月児の、平均的な身体の大きさは次の通りです。

身長:男の子 77.8cm、女の子 76.3cm

体重:男の子 9.84kg、女の子 9.24kg

出典:厚生労働省平成 22 年乳幼児身体発育調査報告

発達チェック項目の発達状況

次に1歳3ヶ月の息子が、発達チェックの内容をどこまでできるか紹介します。

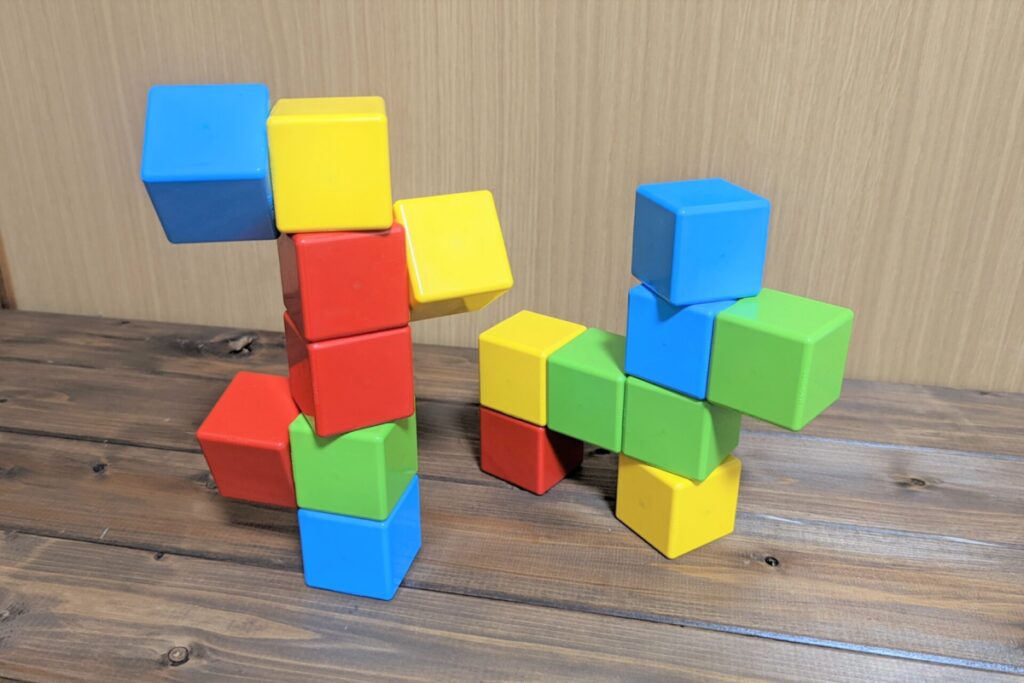

積み木

- バランスよく5〜6こ積める

- 三角形の積み木も横に倒して、さらに積んでいける

8こくらいまで積むこともありますが、自分の背より高くなると難しいようです。

三角形や円柱などの積むのが難しいパーツも、何回も挑戦して積み方を見つけていました。

指差し

- 動物の写真をランダムに指差すことができる

- 「ワンワンはどこ?」と言われて、犬を指差すことは出来ない

- 外で電車を見つけると、声をあげて指を差す

指差しの動作自体はできるのですが、指定したものを指差すのは難しいようです。

好きな電車や車などには、よく指差しをします。

単語の理解度の確認

- 名前を呼ぶと反応する

- 「バイバイ」と言われて手を振ることができる

- 「ちょうだい」「どうぞ」で物の受け渡しができる

- 「パパ」「ママ」の発音はできるが、意味は理解していない

「おやつ」や「お茶」など、自分が好きなものにも反応しています。

「ちょうだい」と「どうぞ」は理解していますが、「パパにどうぞして」などは分からないようです。

発達チェックの練習方法

それでは、実際にやっている発達チェックの練習方法を紹介します。

積み木

まず、積み木の対策です。

積み木の対策では、2種類の積み木を使って一緒に練習しています。

対策① GEOMAG「マジキューブ」

最初に使ったのは、GEOMAGの「 マジキューブ 」です。

磁石が入ったカラフルなブロックで、磁力を使って簡単に積み上げることができます。

「積む」という動作ができるようになるまで、積んでいるところを見せていました。

積めるようになってからも一緒に遊ぶことで、どんどん高く積めるようになっています。

対策② エドインター「音いっぱいつみき」

次に使ったのはエドインターの「 音いっぱいつみき 」です。

音が鳴る仕掛けのある、普通の積み木です。

マジキューブのようにくっつかないので、難易度は上がります。

最初は難しそうでしたが、何度も遊んでいるうちに、段々と積めるようになってきました。

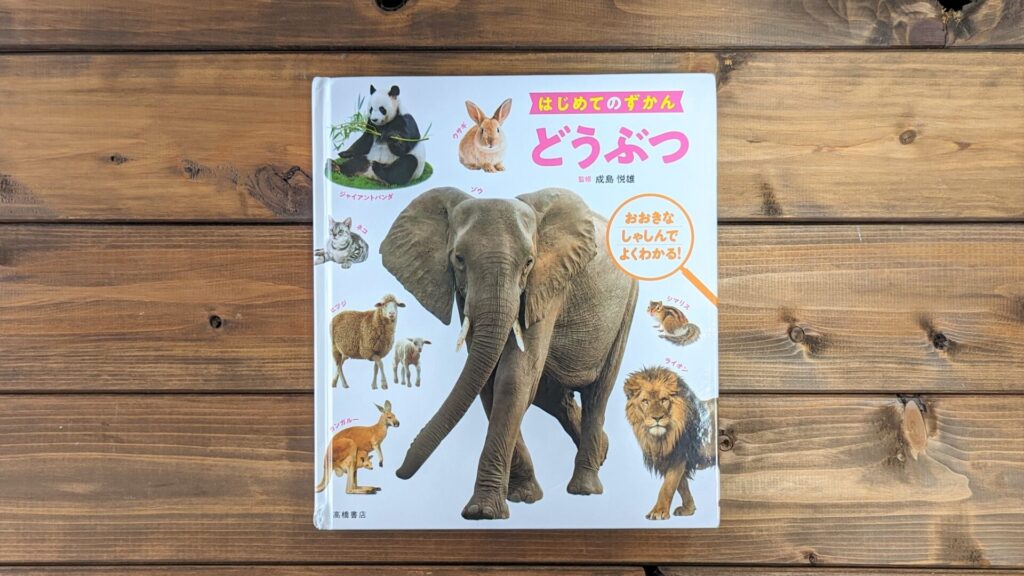

指差し

次は指差しの対策です。

検診では写真や絵を使うので、動物の写真や映像を使って対策をしています。

対策① 高橋書店「はじめてのずかん どうぶつ」

1つ目の対策は、図鑑でたくさんの動物を見せることです。

我が家では高橋書店の「 はじめてのずかん どうぶつ 」を使っています。

130種類の動物の写真と解説が載っている図鑑です。

動物の写真を指差しながら、名前を教えたりを解説を読んだりしています。

動物の写真がズラリと並んだ目次も、指差しの練習にピッタリです!

対策② 実物の動物を見せる

2つ目の対策は実物の動物を見せることです。

実物を見せることで、実在しているものだと知り、知識として定着しやすくなります。

野良猫や散歩中の犬を見つけた時には、指差ししながら話しかけています。

ワンワンがお散歩してるよ!

本物を見せるのが難しい場合は、Google検索で3Dの動物を見せるのもオススメです!

動いている動物を立定的に観察できて、鳴き声を聞くこともできます。

- 表示したい動物名をGoogle検索する

- 検索結果をスクロールして、「3D表示」をタップする

- 3Dの動物が出てくる

- 「周囲のスペースに表示する」で実際の風景に反映される

表示が出てこないときは、こちらを確認してください。

Google検索ヘルプ「検索で 3D と拡張現実を体験する」

単語の理解度の確認

最後に、単語の理解度を高めるための方法を紹介します。

対策 状況を説明する

「単語の理解度を高めるための方法」は、状況を説明すること です。

単語をたくさん使いながら、実況するような気持ちで話しかけています。

お茶を飲んだら買い物に行くよ

黄色い電車が走ってるよ!

いま何が起きているかを説明することで、日常的に単語を覚えられるようにしています。

そのおかげか、日常的に使う「お茶」「ごはん」「保育園」などには反応するようになってきました。

まとめ

今回は実際にやっている1歳半検診の練習と、1歳3ヶ月の息子の発達状況を紹介していきました。

練習方法をまとめると次の通りです。

実際に積み木を使って一緒に遊ぶ

- 使った積み木

- GEOMAG「マジキューブ」

- エドインター「音いっぱいつみき」

写真や映像、実物の動物を見せながら指差しをする

- 使った本や方法

- 高橋書店「はじめてのずかん どうぶつ」

- Googleの3D映像

- 実物を見せる

単語をたくさん使いながら、状況を説明する

色々な対策をしていますが、どれもすぐに効果が出たわけではありません。

親が必死になると子どもにも伝わってしまうので、遊びながら気長に発達を促すような気持ちでやっていました。

同じように楽しみながら発達してほしいと思って、オモチャは 知育玩具 を使っています。

息子の発達に合った知育玩具を使いたくて利用しているのが、「トイサブ」という知育玩具のサブスクサービスです。

>>トイサブ!のお申し込みはこちらプロのプランナーが、ひとりひとりの発達や興味関心にピッタリの知育玩具を選んでくれます。

トイサブを使い始めてから、オモチャの悩みがなくなりました!

詳しくはこちら。

子どもは色々なことを吸収して、日々成長しています。

親として、その成長をサポートしてあげたいですね。

それでは☆